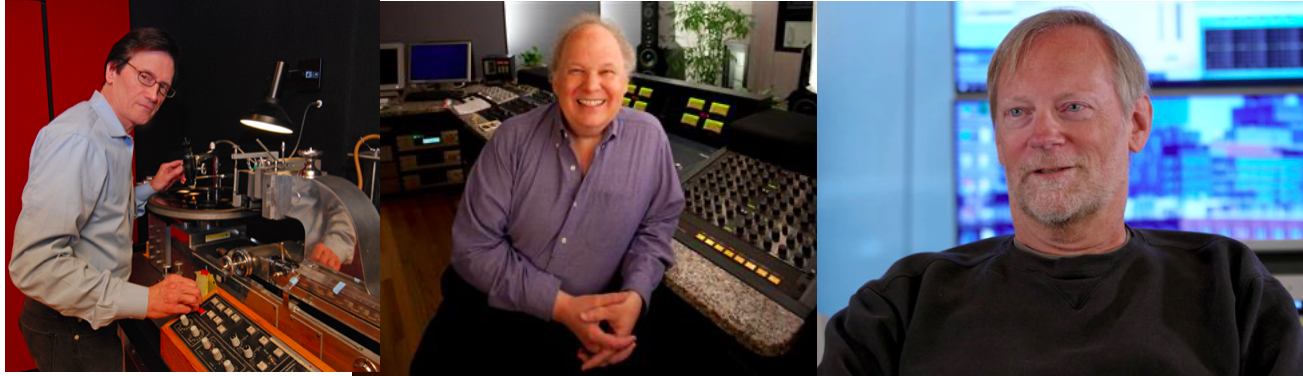

미국의 마스터링 엔지니어 버니 그룬드만 Bernie Grundman 은 27살 부터 15년간 A&M Record 사의 마스터링 엔지니어로 일하였고 1984년 자신의 이름을 건 마스터링 스튜디오를 오픈하였다.

43년생인 버니보다 두 살 어린 밥 루드윅 Bob Ludwig 은 음대에서 학사와 석사를 마친 트럼펫 연주자였는데, 자신의 학교 (University of Rochester, New York) 에 초빙되어 온 전설적인 프로듀서/엔지니어 필 라몬 Phil Ramone 의 강연을 듣고 그의 어시스턴트로 A&R Records 에서 잠시 일한 뒤 바로 마스터링으로 전향하였다. 그는 스털링사운드 Sterling Sound (엔지니어 겸 부사장) 와 마스터디스크 Masterdisc (엔지니어 겸 부사장) 를 거쳐 현재의 Gateway Mastering Studios 를 만들었다.

45년생인 밥 보다 9살 어린 테드 젠슨 Ted Jensen 은 뉴욕 스털링사운드 마스터링 스튜디오의 대표 엔지니어이다. 테드는 고등학교를 졸업하고 마크 레빈슨 Mark Levinson Audio Systems 이라는 오디오 회사에서 6년간 오디오 설계에 참여하다가 이를 그만두고 스털링 사운드로 들어가 마스터링 엔지니어의 길을 걸어왔다.

이런 사례들이 있지만 어찌 보면 단지 마스터링이라는 좁고 첨예한 분야에서 오랜시간 정상의 자리에 있는 몇 명의 예일 뿐이다. 수 많은 음향감독들이 오랜 시간 레코딩과 믹싱의 경험을 쌓은 뒤 마스터링으로 전향하기도 했고 지금도 마찬가지이다. 다만, 이것이 전형적이고 예정된 수순은 아니라는 것이다. 녹음과 믹싱에 많은 경험이 있는 음향감독은 그것을 토대로 작업중인 마스터의 성격과 의도 그리고 보완할 점을 분석하고 적용해 나아간다. 하지만 녹음과 믹싱 경험이 많지 않으면 마스터링을 하지 못한다는 것과는 전혀 다른 관점이라는 것을 이해하여야 한다.

음향을 전공하고 갓 졸업할 당시 나는 대단한 자부심과 자신감에 가득 차 있었고, 소리를 만지는 일이라면 분야를 막론하고 어떤 일이든 전념할 준비가 되어 있었다. 그것이 공연이든, 방송이든, 영화이든, 소리는 다 똑같다고 생각했기 때문이다. 하지만 그 후 접하게 된 많은 직/간접적인 사례를 보면 그것도 그렇지만은 않더라는 것을 느끼게 되었다. 음악 산업이라는 이 바닥에는 다 천직이 있고 각자에게 가장 잘 맞는 자리가 있다는 것이 보이기 시작한 것이다. 공연장을 돌아다녀야 하는 사람, 포스트 프로덕션에서 사운드 디자인을 하는 것이 가장 어울리는 사람, 마이크를 높이 세우며 좋은 레코딩을 얻기 위해 노력하며 즐거워 하는 사람, 악기 연주가 가장 즐거운 사람, 메니저 못하겠다고 뛰쳐 나갔다가 다시 메니저의 자리로 돌아오는 사람 등등.

특이하게도 마스터링은 전문 교육기관이 없다. 나 역시 Music Technology 를 전공하였지 Mastering 을 전공 하지는 않았다. 대부분의 음향 관련 교육이 비슷하게도 녹음과 믹싱 등에 대부분의 커리큘럼을 할애하고 마스터링은 그 중 후반부의 1~2주차 분량으로 배정하기 때문에 대략적인 개념 정도를 배우고 졸업하는 것 외에는 현실적인 지식이나 경험은 얻지 못하는것이 사실이다. 그렇다고 마스터링 스튜디오에 견습 또는 인턴쉽으로 장기간 현장 학습을 하기에는 마스터링 전문 스튜디오의 수가 턱없이 적다. 한국에 프로야구 감독이 몇명이냐는 질문을 들은 적이 있다. 조금만 생각하다 보면 곧 당황스러워지는 이 질문의 답은 10명이다. 한국에 프로야구팀이 10개이기 때문이다. 전국에 야구감독은 무수히 많지만 프로야구 감독은 손가락으로 셀 수 있을만큼 희귀하고 드문 직업인 것이다. 마찬가지로 한국에 전문 음향감독은 무수히 많지만 마스터링 전문 음향감독은 프로야구 감독 만큼이나 드물고 귀하다. 그래서 마스터링 이라는 단계는 언제나 명확하지 않고 베일에 쌓여 있는 채로 소문과 오해와 추측이 난무하는 지도 모른다.

모두 다 음악 사운드를 다듬고 만지는 일이지만 음악 믹싱과 음악 마스터링은 완전히 다른 독립적인 예술이라고 보여진다. 믹싱과 마스터링 모두 EQ 와 Compressor 를 사용하지만, 사용법과 접근방식, 사용 목적이 완전히 다르기 때문이다. 신경써야 하는 점도 다르고 원리와 응용 그리고 시각 등 모든것이 다르다. 마스터링 이라는 분야에 처음부터 몸 담으며 마스터링 전문 감독이 되는 것이 전혀 이상하거나 문제 될 것이 없는 것이다. 앞서 예를 들었던 몇몇 선배를 비롯해 나 역시도 그러했기 때문이다. 다만 모두의 공통점이라면 음악이라는 소리 예술에 남다른 관심과 열정이 있다는 것이 아닐까 한다.

나는 중학교 시절 처음 시작한 밴드활동을 대학 졸업때까지 이어왔다. 고등학교 졸업 후 공대로 진학 하였는데, 대학 시절 군입대 휴학 후 복학 직전까지는 연주생활을 이어온 덕분에 악기 연주자와 악기에 대한 이해도는 자연스럽게 익히고 있었다. 복학을 앞두고 음향감독으로의 진로를 결정한 뒤 3, 4학년 시절은 모든 교양과목을 음대에서 들었다. 작곡과 학생들과 화성학을 공부하고, 기악과 학생들과 음악이론을 배웠고, ‘노래하는 가수에 대한 이해도’를 높이고 싶어 성악과 학생들과 합창과 음성학을 공부했다. 나의 1만 시간은 아마도 이 때에 시작되었을 것이다.

런던에서 뮤직테크놀러지를 전공한 뒤 나의 첫 진로는 런던 템즈 Thames 강변에 있었던 Recording Studio 부터 시작 되었다. 이 곳 현장에서의 실전 녹음과 믹싱 작업의 시절을 보낸 것 역시 나에게는 소중한 경험이었다.

마스터링 이라는 예술작업을 잘 하려면 그 전에 어떤 일을 해보았느냐 보다도, 젊은 시절 무엇을 느껴보았고 현재 어떤 열정을 가지고 있는가 이것이 중요하다. 연주를 해본적이 없다면 연주자들과 더 잘 소통하기 위한 노력이 더해지면 더해질 수록 좋다. 믹스를 해 본 적이 없다면 (해본 적이 없다는 것은 참으로 이상한 일이겠지만) 믹스 엔지니어와 더 잘 소통하기 위한 노력이 더해질 수록 좋다. 우리가 말하는 1만 시간은 잠자고 밥먹는 시간을 포함하는 것이 아니라 이러한 노력에 소요되는 시간만 인정하는 것이다. 더불어 다양한 장르에 대한 음악적 소양, 편견없이 열린 마인드, 객관적인 기준을 스스로 확립할 수 있는 능력과 경험이 필요하다. 클라이언트가 원하는 것은 바로 음악적이면서도 객관적 기준에 부합하는 결과물을 만들어 내는 것이기 때문이다.

채승균

'Straight on Red > 마스터링에 대한 N 가지 오해와 진실' 카테고리의 다른 글

| Floating Point 와 믹스 레벨 (0) | 2021.08.05 |

|---|---|

| 스템 마스터링은 믹싱이다 / 아니다 ? (1) | 2021.06.15 |

| ‘10년 이상의 경험’ 의 의미 (1) | 2021.06.02 |

댓글